2010年06月03日

明治学院大学にて講義をさせていただきました

こんにちは、ここじゃーまねです。

ここじゃーまねは、いつもジムチョーのバッグに忍び込んでいるので、

ダイガクというところには行ったことがあるのですが、

こんな広くて、のびのびしたダイガクは久しぶりです。

ということで、明治学院大学戸塚キャンパスへやって参りました。

戸塚と言えば。。。(と長くなるのでやめておきます)

ということで、講義に侵入。

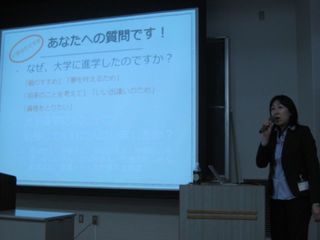

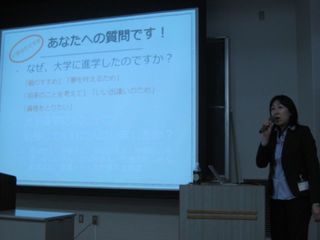

講義は、1、2年生対象の、いわゆる昔の一般教養科目「ボランティア学7」。

詳しい内容は、シラバスにて。

らくがきアートの仕組みと活動について語るジムチョー。

らくがきアートについて、アーティストとして語るシーエーさん。

学生さんへの質疑応答の後、

この講義を担当されている原田教授から、学生さんへ3つの課題。

1)らくがきアートを身近な社会の中でどのように活用していけばよいか。

2)収益構造を具体的な数字で考え、どういった配分が妥当か。

熱心に考える学生さん300名ほど(圧巻)。

そして3つ目の課題は、

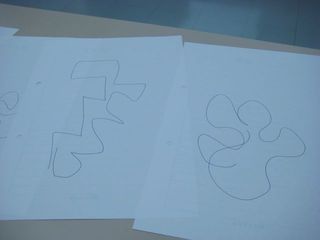

3)子どもになったつもりでらくがきを描き、

それを隣の人と交換して、アートに仕上げるというもの。

シーエーさんも実演します。

そしてみんなで描いている途中に、学生さんから質問が。

「らくがき自体が、芸術作品なのではないでしょうか?」

まさしく、その通りなのです。

らくがきは、かのパブロ・ピカソも嫉妬するほどの、パワーみなぎる芸術なのです。

その芸術的価値を、手の届くものにする、より身近なものにする、

それがらくがきARTの使命でもあります、ということで、話を締めくくらせていただきました。

熱心に聴いてくださった皆さま、

お手伝いをしてくださった社会学部4年生の関さん、

原田先生、本当にありがとうございました。

ここじゃーまねは、いつもジムチョーのバッグに忍び込んでいるので、

ダイガクというところには行ったことがあるのですが、

こんな広くて、のびのびしたダイガクは久しぶりです。

ということで、明治学院大学戸塚キャンパスへやって参りました。

戸塚と言えば。。。(と長くなるのでやめておきます)

ということで、講義に侵入。

講義は、1、2年生対象の、いわゆる昔の一般教養科目「ボランティア学7」。

詳しい内容は、シラバスにて。

らくがきアートの仕組みと活動について語るジムチョー。

らくがきアートについて、アーティストとして語るシーエーさん。

学生さんへの質疑応答の後、

この講義を担当されている原田教授から、学生さんへ3つの課題。

1)らくがきアートを身近な社会の中でどのように活用していけばよいか。

2)収益構造を具体的な数字で考え、どういった配分が妥当か。

熱心に考える学生さん300名ほど(圧巻)。

そして3つ目の課題は、

3)子どもになったつもりでらくがきを描き、

それを隣の人と交換して、アートに仕上げるというもの。

シーエーさんも実演します。

そしてみんなで描いている途中に、学生さんから質問が。

「らくがき自体が、芸術作品なのではないでしょうか?」

まさしく、その通りなのです。

らくがきは、かのパブロ・ピカソも嫉妬するほどの、パワーみなぎる芸術なのです。

その芸術的価値を、手の届くものにする、より身近なものにする、

それがらくがきARTの使命でもあります、ということで、話を締めくくらせていただきました。

熱心に聴いてくださった皆さま、

お手伝いをしてくださった社会学部4年生の関さん、

原田先生、本当にありがとうございました。

Posted by じゃーまね at 00:13│Comments(0)

│イベント&おしごと